Вынесла будущего мужа с поля боя

Начну свой рассказ с прекрасной женщины, которую многие мои земляки помнят и чтут. Все знакомые мне люди именовали ее только по имени и отчеству: «Тамара Андреевна посоветовала…», «Был на приеме у Тамары Андреевны...».

Тамара Тиганова попала на фронт летом 1941-го сразу же после окончания лечебного факультета Курского медицинского института (а до этого она окончила еще и полный курс литфака Ленинградского пединститута).

В должности военврача начала службу на передовой Юго-Западного фронта, войска которого позднее вошли в состав Сталинградского фронта.

И на передовой, и в военном госпитале Пензенской области, а в конце войны уже и в районной больнице Тима (это родина ее отца Андрея Андрониковича) она спасла жизни множеству людей.

На фронте Тамара Андреевна встретила и свою любовь. Эту историю рассказал мне ее сын Игорь Миронович Тиганов.

Однажды воинская часть, в которой служила Тамара, попала в окружение. Командиры погибли, старшей по званию оказалась лишь она, – вчерашняя студентка. Надо было срочно действовать, иначе – плен! И тогда военврач Тиганова решила: «Принимаю командование на себя!» Она повела бойцов в атаку на вражеские заслоны – на прорыв. Были потери, но все же удалось вырваться из вражеского кольца.

В этом бою Тамара спасла жизнь и командиру батальона связи капитану Мирону Григорьевичу Бронфельду, получившему контузию и тяжелое ранение в голову. Хрупкая девушка сумела вытащить его с поля боя. Вскоре они поженились. К слову, Мирон Григорьевич – тоже участник Сталинградской битвы.

После войны Тамара Андреевна заведовала Тимским райздравотделом, много лет проработала завотделением Тимской районной больницы.

Ее не стало в 1985 году. Всю жизнь она хранила свою фронтовую офицерскую шинель, пробитую во многих местах пулями и осколками…

Десантник-тихоокеанец – пример

Василий Михайлович Герасимов был моим классным руководителем. Я часто просил его рассказать о боевых катерах, на которых с детства был «помешан». Он, служивший в армии радиотелеграфистом 7-го дивизиона торпедных катеров Тихоокеанского флота, схематично набрасывал на тетрадном листике проекции торпедного катера типа Г-5 (знаменитые боевые реданные глиссеры Туполева) и начинал объяснять их внутреннее устройство…

В дни военных праздников мы, семиклассники, упрашивали его «вспомнить что-нибудь о войне…». А ему было что вспомнить.

В августе 1942 года часть моряков с Дальнего Востока вместе с сибиряками направили под Сталинград. Василий Герасимов (в армию его призвали еще в январе 1940-го) был сначала помощником командира радиовзвода 7-й воздушно-десантной бригады. Затем – помощником командира штабного взвода связи 33-й гвардейской стрелковой дивизии 91-го гвардейского стрелкового полка.

Врезался в память его рассказ, как однажды ночью их выбросили на парашютах для диверсий в тылу врага. Десантирование было произведено в непосредственной близости от позиций немцев. У одного десантника автомат не был поставлен на предохранитель, и по какой-то причине стал стрелять.

Случай удивительный! Боец не смог дотянуться до автомата, так все патроны и ушли в воздух. Немцы, услышав стрельбу и увидев в темноте вспышки, открыли кинжальный огонь и расстреляли многих наших десантников еще в небе… В этом неудачном десанте был и наш Василий Михайлович.

На реке Мышкова он принимал участие в тяжелых боях с танками и пехотой превосходящего по численности врага. Двенадцать суток находились они в настоящем аду. Эти бои отражены в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». А при форсировании реки Маныч ему пришлось прыгать в ледяную воду при 20-градусном морозе!..

Почти все страны Европы освобождал Василий Михайлович Герасимов, дошел аж до Австрии!

Умер наш учитель-фронтовик, первый почетный гражданин поселка Тим, в 2013 году, в 91 год.

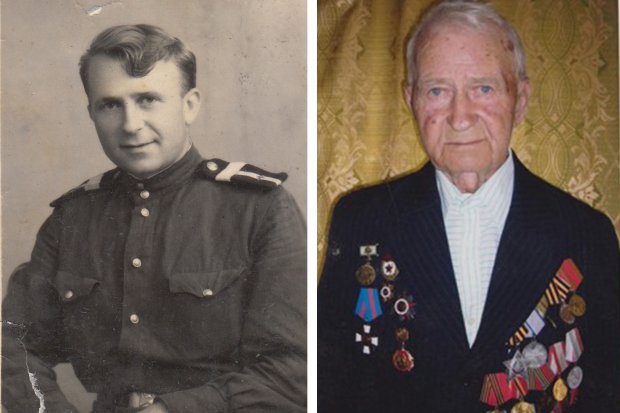

О войне помнил всю жизнь

Среди многих почетных грамот и поздравительных писем, которые мой отец Степан Пименович Жидких получал за годы своей работы в Тимских РЭС (районных электросетях) Курской области и позже, будучи на пенсии, есть маленькая открытка, сложенная наподобие удостоверения.

На лицевой стороне в круге, словно в окуляре бинокля, изображены лица двух бойцов в касках с алыми звездами, на втором плане – силуэт танка. По периметру надпись: «30 лет Сталинградской битве». Эту поздравительную открытку полукустарным способом я изготовил в ноябре 1972 года. Тогда в СССР начались торжества, посвященные 30-й годовщине битвы за Сталинград.

Куратор нашего учебного взвода старший офицер Юрий Петрович Сиволодский (участник Сталинградской битвы), однажды напомнил нам – молодым и беспечным – не забыть поздравить своих отцов с юбилеем великой битвы. Съездив в «Военную книгу» на Садовом кольце (учился я в московском вузе), не нашел, увы, нужной открытки, вот и пришлось импровизировать, – купил примерно подходящую по сюжету.

Из-за небольшого габарита тонкого лощеного картона, внутри удалось написать лишь пару предложений: «Дорогой отец! Поздравляю тебя с 30-летием Сталинградской битвы. Спасибо вам, бывшим защитникам Сталинграда, за ратный труд. Слава, ноябрь 72 г.»

Отец был очень рад этому скромному посланию к юбилею сражения за Сталинград, и часто показывал мою открытку своим знакомым.

А в 1978 году ему значимый подарок сделал начальник Тимских РЭС Павел Иванович Гололобов. Он пригласил отца поехать с ним в Волгоград. Они посетили и Дом сержанта Павлова, и мемориал на Мамаевом кургане, другие памятные места былых сражений. Так отец впервые побывал в городе, за который сражался в 1942-м.

На Сталинградском фронте он находился с 26 сентября 1942 года. Лютой зимой, по его рассказам, приходилось на носовую часть сапог натягивать рукавицы, чтобы не отморозить пальцы ног, автомат отогревать на груди под шинелью (смазка замерзала), а кисти рук прятать в рукава шинели. Потери были огромные, от их роты оставалось всего лишь пять-шесть человек…

Четыре месяца боев за Сталинград – и ни одного ранения! Но январским днем 1943 года в боевом охранении за пулеметом «Максим» все же достала Степана Жидких немецкая мина. Дополз до землянки и скатился вниз, где оставалась лишь горстка бойцов. А возница на лошади с санями прибыл только ночью, привезя разогретый обед (передний край днем простреливался немцами). На этих санях и отвезли его в ближний тыл. Была проблема и в медсанбате, – пришлось долго ждать своей очереди на операционный стол, а кровь все уходила…

Уже попрощался мысленно с родными, вспомнив их поименно: почему-то бойцы, которым делал операции хирург, на стол которого должны были положить и раненого отца, умирали… Однако Елена Михайловна – мама Степана – сумела все же отмолить своего сына! Утром прибыл другой хирург, который и сделал ему операцию. А дальше – длительное лечение в тыловом госпитале, затем 2-й Белорусский фронт, штурм Кенигсберга, где чуть не утонул в ледяной воде.

Но до Берлина все же дошел!

Из наград, которые носил отец в дни государственных военных праздников, ему были особенно дороги две: «За оборону Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга».

Что еще можно сказать? Родился Степан Пименович Жидких в селе Второе Выгорное Тимского района в 1921 году, умер в 1999-м. Перед Великой Отечественной работал электриком на заводе в Балашихе Московской области.

После войны вернулся в родное село, восстанавливал электрические сети в Тиме, работал электриком на дизельной электростанции поселка, потом руководил бригадой электриков высоковольтных сетей.

Электрифицировали и переводили на круглосуточное энергоснабжение тогда не только Тимский, но и соседний Мантуровский район. Многие земляки его знали и уважали за добросовестное отношение к работе.