Против «Зимней грозы»

После успешного, решительного и стремительного контрнаступления наших войск под Сталинградом и окружения в 20-х числах ноября 330-тысячной группировки фашистских войск, в соответствии с директивой Верховного Главнокомандующего, Сталинградскому фронту, уставшему и обескровленному в предыдущих жарких боях, с 12 декабря 42-го предстояло не только разгромить ударную группировку Гота-Манштейна (операция «Кольцо»), но и разрушить так называемый «воздушный мост».

Гитлеровцы не желали мириться с поражением, поэтому в районе Котельниково ими был спешно сколочен мощный танковый таран. Общее руководство этой операцией под кодовым названием «Зимняя гроза» было поручено ангелу-спасителю войск Паулюса генерал-фельдмаршалу Манштейну, одному из способнейших стратегов вермахта.

Кроме того, по приказу Гитлера для снабжения отрезанных от тылов гитлеровцев всем необходимым была организована доставка грузов по воздуху.

Еременко заблаговременно усилил угрожаемое направление, предвидя удар с юга, и не согласился с представителем Ставки организовать внешнее кольцо окружения по реке Аксай, т. е. в 30 км от противника, который может быстро преодолеть его и освободить окруженных.

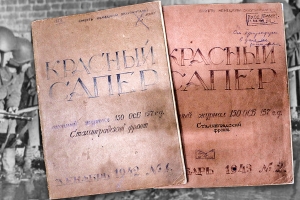

Командующий Сталинградским фронтом Андрей Еременко (справа), 1942 год

Из воспоминаний маршала Советского Союза Андрея Еременко:

«...После оперативных расчетов мы пришли к выводу и твердому убеждению, что нужно отнести внешний фронт на 50-60 км под Котельниково, что даст увеличение полосы между внешним и внутренним фронтом окружения до 100 км и возможность посадить в этой полосе истребительную авиацию для перехвата воздушных колонн.

Кроме этого, отнесение внешнего фронта создавало весьма благоприятные условия для разгрома группы войск Гота и Манштейна.

Трудно переоценить наши действия, сыгравшие важную роль в деле разрушения воздушного «моста» и в разгроме деблокирующей группировки фашистов.

Верховный не только поддержал нас, но и дал дополнительно три танковых полка за проявленную инициативу. Если противнику удалась бы деблокада, успех всего нашего замысла мог рухнуть.

Командующий Сталинградским фронтом Еременко, 1942 год

Мы предприняли все меры, какие только смогли: собрали два мехкорпуса – 13-й и 14-й, 235-ю танковую огнеметную бригаду, 21-ю истребительную противотанковую бригаду и другие части, и, несмотря на эту солидную нашу подготовку, враг продвинулся на 60 км...».

На берегах Аксая

Утром 12 декабря две танковые дивизии немецко-фашистских войск из групп армий «Дон» под командованием Германа Гота начали наступление.

Гитлеровцы наносили мощный танковый удар из Котельниково на узком фронте вдоль железной дороги Тихорецк – Сталинград на полосе обороны 51-й армии под командованием генерал-майора Н. И. Труфанова.

Манштейн намечал соединение с армией Паулюса юго-западнее Тундутово. Используя превосходство в людях и артиллерии в 2 раза, а в танках более чем в 6 раз, гитлеровцы прорвали оборону Сталинградского фронта у полустанка Курмоярский, и к исходу дня танковые части вышли к берегу Аксая и в районе севернее Небыково.

Генералу Труфанову и его 51-й армии пришлось потесниться. На участке главного удара врага полком командовал подполковник М. С. Диасамидзе, он был ранен в ногу. Гот форсировал реку Аксай-Есауловскую, его танки стремились вперед, и, казалось, вот-вот возникнут бивуачные костры 6-й армии. Но генерал-фельдмаршал хвалился впустую – ему не удалось деблокировать Паулюса.

Тем временем в районы боев подошла 2-я гвардейская армия под командованием генерала Р. Я. Малиновского, которая совместно с 51-й армией нанесла сокрушительный разгромный контрудар по врагу и к 28 декабря вышла к Котельниково.

Противнику пришлось туго. Нечеловеческая стойкость в течение трех суток достойна эпических описаний, враг под ударами наших войск был остановлен, он начал поспешный отход, бросая на поле боя технику и большое количество трупов.

Из воспоминаний Еременко: «...22 декабря от представителя Ставки Верховного Главнокомандования нам был доставлен план операции 2-й гвардейской армии, изучая который, я пришел к заключению, что он, к глубокому сожалению, не соответствовал оперативной обстановке момента и ни в какой степени не увязывался со временем, которое предоставлялось нам этой обстановкой.

Андрей Еременко вручает боевую награду. Сталинградский фронт, 1942 год

Поэтому мы не согласились с этим планом и предложили свой. По плану Ставки, 2-я гвардейская армия должна была нанести свой главный удар в направлении Абганерово, Аксай, Дерганов и далее на Котельниково.

Такое направление удара вело к сложной перегруппировке войск, которую мы должны были провести перед фронтом противника.

По существу, это была рокировка войск, на которую потребовалось бы немало времени; помимо того, она обнажила бы наш правый фланг.

При реализации этого замысла 7-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпуса да еще один стрелковый корпус должны были вначале передвинуться к востоку до линии железной дороги в районе Абганерово, а затем направиться к югу и лишь после этого повернуть на запад на Котельниково.

Другими словами, механизированные части при передвижении должны описать дугу, чтобы выйти к правому флангу противника и потратить последнее горючее.

Наш план предусматривал немедленное нанесение главного удара в направлении вдоль Дона на Котельниково, т. е. удар правым флангом.

Такой удар частично приходился по левому флангу противника и мог быть осуществлен силами четырех корпусов в короткие сроки и не требовал проведения какого-либо маневра и перегруппировки сил и средств. Меня поддержал член Военного совета, и мы добились приведения в жизнь своего замысла, который обеспечил успех...».

Операция «Зимняя гроза» по спасению армии Паулюса

в Сталинграде обернулась для фельдмаршала Эриха фон Манштейна полным провалом

Позор Геринга

Генерал танковых войск Ф. В. фон Меллентин, участник тех событий, вспоминал: «...В этот период произошли полные трагизма события, историческое значение которых трудно переоценить.

Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки (Аксай. – Прим. авт.) привела к кризису Третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии...».

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн хвалился впустую, ему не удалось деблокировать Паулюса. Опозорился и Геринг, давший клятву устроить надежный «воздушный мост».

Сколько угодно солдат, патронов, амуниции, хлеба. Вывоз раненых? Пожалуйста! Он, Геринг, обеспечит Паулюса до весны, а потом новый мощный удар – и временная неудача превратится в новый небывалый успех немецкого оружия, как под Харьковом и Барвенко.

Немцы умели организовать операцию и дорогу построили быстро. Однако «воздушный мост» был ликвидирован авиацией и зенитной артиллерией Сталинградского фронта, хотя Германия располагала мощным воздушным флотом и сетью аэродромов и на подступах, и в самом котле.

«Окно» в небо было закрыто. Наступал последний акт грандиозной трагедии.

Новый вид боевой операции

Из воспоминаний Еременко: «...Вся тяжесть воздушного сражения в силу географического положения Сталинградского фронта легла на его плечи, войска организовали фронт окружения с востока, юго-востока, с юга и юго-запада.

Через эти направления из районов Донбасса, Ростова, Сальска, Котельниково пролегали маршруты «воздушного моста».

Эта воздушная битва была очень тяжелой и, конечно, являлась новым видом операции: ни в истории войн, ни в истории оперативного искусства каких-либо намеков и разработок не было. Около месяца шло воздушное сражение и примерно 30 декабря 1942 года закончилось полной нашей победой. Потом прорывались только отдельные самолеты.

В начале воздушного снабжения фашисты имели успех, они посылали колонны по 20-25 транспортных самолетов, прикрывая их истребителями, и значительное количество самолетов беспрепятственно проходило к окруженным.

Наши истребители не успевали по времени, так как оповещение было построено на воздушном наблюдении, и пока сигналы поступали в соответствующие авиационные части, противник успевал подойти к цели и начать посадку.

Для постановки надежной воздушной блокады нужно было применить по воздушным колоннам противника массированные удары нашей истребительной авиации.

Главной нашей силой по разрушению «моста» была героическая истребительная авиация тов. Подгорного, ей помогла зенитная артиллерия, большую роль в обеспечении воздушной операции сыграли наземная и воздушная разведка, радисты-наблюдатели и слухачи, выброшенные на передний край внешнего фронта окружения по направлениям вероятного полета самолетов противника.

Тактика действий нашей авиации была разнообразная, творческая. Пришлось действовать большими группами, так как противник шел колоннами под прикрытием истребителей. Нужно было выпускать для боя дивизии, а это не так просто – управлять в бою большими соединениями...».

Только в первый же день организованной Еременко воздушной блокады были сбиты несколько десятков самолетов, погибли до полусотни отборных ассов люфтваффе, а 30 человек попали в плен.

По приказу Сталина, Еременко предложил этим летчикам направиться к Паулюсу и разъяснить ему и его генералам, что песенка их спета. Но пилоты отказались, плен казался им лучшим выходом из игры...